今回は、ダイテックにおける「立ち上げ」をテーマに、二人の部長にお話を聞きました。

ー お二人のダイテック入社のきっかけは?

竹本:元々、自動車整備士をしていました。その後、別の会社で車両管理の仕事をしていましたが、やっぱり整備士を仕事にしたいと思い、学校の就職課に相談した際に「整備士もいいけれど、パソコンの中で車を分解する仕事もある」と教えてもらったのがダイテックでした。

谷口:私は元々、福岡の広告代理店でデザイナーをしていました。忙しい会社で、夜中まで仕事する生活がずっと続いていて。体力的にも大変だなという時に、ダイテックで働いていた学生時代の友人に誘われて、ダイテックに入社しました。

ー ダイテック設立の12年後にお二人は入社していますが、当時のダイテックはどんな会社でしたか?

竹本:社員数は100名弱だったと思います。当時からマニュアル制作に特化した会社で、現在でもやっていることのベースは変わっていません。

ー マニュアル制作会社はあまり聞いた事がないのですが、世の中では一般的なのですか?

竹本:基本的にマニュアルは、設計者やその会社の設計メンバーが作ります。もしくは我々のような第三者に委託して作成されたりしますね。

ー 当時のメインとなっていた事業所は?

竹本:入社した時は、広島と京都に事業所がありました。

谷口:京都事業所は入社した年(1998年)にできていますね。

ー そこからどんどん事業所が増えていったと思いますが、どんな立ち上げがあったんですか。

谷口:私は入社直後の仕事が福岡事業所立ち上げでした。前職のクライアントには製造メーカーさんが多く、ダイテックが福岡に進出するタイミングだったこともあって、立ち上げメンバーになりました。福岡で仕事をこなせる部隊を作るというのが、入社1年目の仕事でしたね。

ー それまでのダイテックは福岡に進出していなかったのですか?

谷口:そうですね。私が入った部署は営業本部で、広島を中心に東日本の仕事はありましたが、九州進出は福岡が本格的なスタートでした。

ー 福岡事業所を立ち上げた背景は?

谷口:自動車メーカーのマツダさんの仕事からスタートして、半導体を中心に他のメーカーさんの仕事もしていましたが、一つのお客様に依存すれば依存するほど、(社会的な)景気の悪化やお客さんの仕事量の減少が我々にも直結するため、お客さんは幅広い方がいいなと。単純に売り上げも増えますし、拡大していく路線上にいたと思いますね。

ー その後はどうなっていったのですか?

谷口:4年後には、横浜事業所を立ち上げました。当時、関東方面の仕事もしていましたが、やはりマニュアルはお客さんの近くで作る必要があるんです。製品は開発されていきますが、同時に技術情報は開発・生産現場から外に出ることはないため、我々から出向かなければなりません。お客さんからしても、ダイテックを呼んでも来るまでに1〜2週間かかってしまう。離れた場所でマニュアルを制作するには限界があったので、横浜事業所の立ち上げが必要でした。

そんな限界を感じていた時、「お客さんの近くで仕事がしたい」と社長に直談判したところ、「やってみろ」とチャレンジを認めてくれました。その後、事務所の立ち上げから制作部隊の増員、作業などの一切をやらせてもらいましたね。

ー 一方でその頃、竹本さんは自動化ツールの企画開発に携わっていたと?

竹本:そうですね。当時、スバルさんに三機カンパニーという会社がありました。その会社は発電機や小型エンジンなどを作っていましたが、製品のパーツカタログ制作が何年も滞っているということで、ダイテックに作成依頼がありました。少人数かつ短期間でどのように作ろうかと考え、自動化ツールを作って1年半程で、全てのパーツカタログを制作して納品しました。

ー 元々何年ぐらいかかるものだったのですか。

竹本:それをやるのに、おそらく10年〜20年はかかると聞いていました。

ー それを1年半で終わらせた自動化ツールとは?

竹本:機械は部品の集合体なので、部分をどう横展開するかという紐付けを含めてルール化しました。一つのパーツが分かれば、そのパーツを使っている複数の機種に横展開することで、カタログをある程度作成してしまう仕組みを作って、何とか短納期で納品できました。

ー その後どうなっていったのですか。

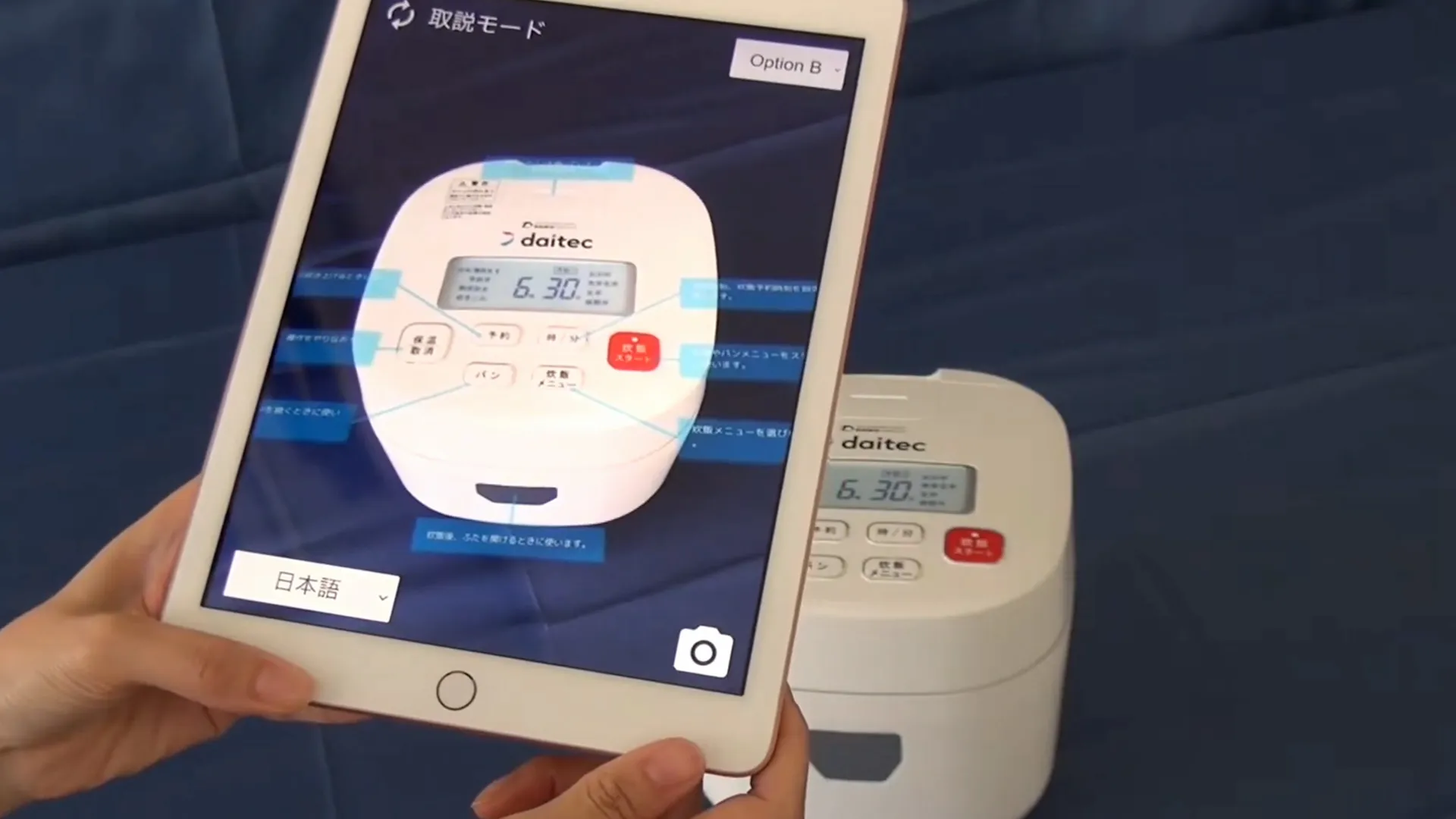

竹本:2013年に会社としてR&D本部を立ち上げました。社内効率化ツールを作成したり、3Dデータを用いてARやXR領域のものを開発したりしていました。

ー 3Dになる前はイラストだったのですか?

竹本:今でもイラストなんですけどね。現在は3Dデータを使って、線画やイラストにするイメージですね。当時のARはマーカーという、QRコードのようなものにかざすと、そこに3Dのデータが浮かび上がるのが普通だったのですが、ハンドル周りのスイッチと2Dイラストが合致した時に「そのスイッチは〇〇ですよ」と説明の吹き出しが出るようなARを作りました。

ー マニュアルってすごいんですね!

竹本:マニュアルはすごいし、もっといろいろな形にできると思っています。

谷口:当時、あの技術自体に目をつけたことはすごいと思っています。さらにそれが「本当に使われるソリューションなのか」というところで、ずっと開発を続けて毎年展示会に出展していました。展示会で自分達も「すごい」と思っていたものを、お客さんからも「すごいね」と言っていただけると、これは間違っていなかったんだなと思います。技術がどんなに凄くても、求められるものを作らないと「いいね」「すごいね」とは言われない。マニュアル会社がARを手にしたら、こんな良いものができますよという部分で、ダイテックは最先端をいっているんじゃないかなと思いますよ。

ー 様々なチャレンジを経て、ダイテックは独自メーカーになっているのですね。

谷口:展示会にいくと、いわゆるデバイスやソフトウェア、アプリケーションなどダイテックと同じようなことをやっている会社があるんです。ただ、ダイテックが圧倒的に違うのは30年以上マニュアルをやってきたので、現場を知っているということ。中身を知っている人間が作るシステムって本当に使いやすいシステムになるんですよ。

ARをかざしてマニュアルが出るだけではダメで、どんな人がいつ使うのかを分かっているからこそ、使いやすいものが作れるんです。現場のお客さんが「自分たちの悩み事が分かってるな」と感じる商品を開発できているのは、ベースにマニュアル制作というものがあって、そこに新しいテクノロジーを乗せて、さらにソリューションにしているからです。

今まで手作業でやってきたものをデジタル化して、デジタル化したものをDXでやり方・考え方自体を変えてしまうということですね。

竹本:マニュアル制作会社のダイテックが最新技術のARや3Dデータを取り入れると、こんなものが出せますよというのを表現しているんです。

谷口:パーツカタログって、現場の人が壊れた時、修理しなきゃいけない時に「この部品は何だろう」と名前を調べて発注するんです。その時に、紙の分厚いマニュアルのページをめくり、同じものを見つけ、それを添付してFAXを送ったり、パソコンで入力して編集したりというのがこれまでのやり方です。

そんなパーツカタログを使いやすくしようと思ったら、お客様の困り事は「パーツカタログが欲しい」わけではなくて「パーツを注文したい」ということに気がつくこと。そうなると、壊れた製品にタブレットを重ねると、「この部品はこれです」と出て、それをタップしたら、すぐに注文できるようにする。そういうものがDXだと我々は思っているんです。デジタル化して今までより良くするというよりも、根本から考え方から変えてしまう。お客様の本来の目的をわかっているからこそ、良いものを作れるのが、ダイテックだと思います。少し先の未来を見ている感じですよね。

ー その技術が広島のマニュアル制作の会社からスタートしているところが驚きです

谷口:なかなか大きな会社では真似できないと思いますね。マニュアル作りから始めますか?って言ったら、そうはいかない。そこがうちの財産ですよね。ARもVRも、10年後はまた変わっていると思うんです。でも、マニュアルを作る人間の目線というか考え方は多分変わりません。

ー マニュアルにおいてのパイオニアですよね。今後お二人の仕事はどうなっていくんですか。

竹本:自動車事業部としての未来...。ADAS(先進運転支援システム)が普及して、車の衝突事故が減るので、部品の流通もだいぶ減ってくるだろうと思っています。あとは電気自動車に変わっていくと内燃機関がエンジンではなくなるので、故障した箇所を修理するのではなく、取り替えるという世の中になると思います。

ただ取り替えた後にその壊れた部品を分解して、別のところで修理するという流れになると思います。そのためマニュアル自体はなくならないけれども、ボリューム的にはちょっと下がってくるかなと感じていますね。

現在は、品質・コストは変えず、デリバリーの速さ・納期の短縮や、いかに付加価値を付けたマニュアルを提供できるかを考えています。中身を間違えてはいけないのでクオリティーは確実に、鮮度良く情報を伝えることが必要なので、デリバリーも短く。ただし、ARのようにプラスαの価値をつけて提供できたらなと思います。

ー 3Dは今後どうなると思いますか?

谷口:すぐになれると思いますよ。

ー すぐになれたら次のステップが必要になると思うんですけれども...。

谷口:「聞いたら答える」究極のマニュアルはここなんですよね。そうしたらマニュアルなんかいらなくなるけど、それをマニュアルって呼ぶのかもしれない。ただ答えるだけでは、まだ音声だけの情報なので、そこをいかに分かりやすくできるかというところで、3Dは今後もっと発展するだろうなと思います。

ー ダイテックが目指してる未来にはどんな働き方があるのか、課題と求めている人材を教えてください。

竹本:今いる社員も含めてなんですが、自分達が持っていない技術・スキルを持った人が欲しいです。それがあるから、AR・AIという話につながるんですよね。その時の最新技術のちょっとしたかじりでもいいのですが、1の知識を10にも100にも増やしていけるような人が欲しいと思います。

谷口:ダイテックは30年以上ずっとチャレンジし続けてきて、それを認めてくれる社風があるんです。失敗を責めるよりもチャレンジすることを大事にしていて、自分がこういうスキルがある、もしくは同じ方向を向いてやっていきたいという気持ちを持った人が入ってくれると、一緒に良いものを作っていけるんじゃないかなと思いますね。